La Storia a casa nostra... a Pavia e dintorni

1859, Pavia e dintorni nella seconda guerra d'indipendenza

Da tempo, praticamente dalla fine della prima guerra d’indipendenza, nel 1849, le relazioni fra Piemontesi e Austriaci erano sempre più difficili sino a quando, nel 1857, le stesse si interruppero.

Per scacciare gli Austriaci dal suolo italiano, Camillo Benso conte di Cavour, presidente del Consiglio dei ministri del Regno di Sardegna, pianificò un'alleanza con la Francia.

Il 21 luglio 1858 a Plombières, l'Imperatore Napoleone III di Francia e Cavour s'incontrarono segretamente, confermando l’alleanza militare e pianificando un accordo che portasse a un nuovo assetto della penisola dopo la possibile guerra e vittoria contro l'Austria.

◄ L'incontro fra Cavour e Napoleone III a Plombières

Se ufficialmente i due statisti stabilirono di istituire tre regni, Alta Italia ai Savoia, Italia Centrale al Papa, e Italia Meridionale ai Borbone di Napoli, una volta vinto il conflitto, ognuno di essi ambiva a conseguire obiettivi ben diversi: Napoleone intendeva estendere alla penisola la propria influenza e Cavour a unificare il paese sotto il controllo sabaudo.

◄ Camillo Benso conte di Cavour Napoleone III ►

Subito dopo l'incontro il Piemonte iniziò a lavorare per indurre l'Austria a muovere guerra sostenendo le agitazioni dei locali contro gli Austriaci nel Lombardo-Veneto.

Vienna reagì inviando un ultimatum ai Piemontesi il 23 aprile 1859.

L’ultimatum fu respinto da Cavour il 26 aprile 1859 ed ebbe così inizio la seconda Guerra d'Indipendenza.

Il comando delle operazioni degli alleati Franco-Piemontesi fu affidato a Napoleone III.

Inizialmente l'esercito austriaco non si mosse, la 2ª Armata si trovava concentrata con i suoi 5 corpi sulla sponda sinistra del basso Ticino, fra Bereguardo e Pavia, e a fronteggiarla non si trovavano che 6 divisioni piemontesi, con il grosso delle truppe fra Alessandria e Valenza, sulla sponda destra del Po e quindi molto lontane.

Sebbene in posizione così favorevole, la maggior parte degli austriaci non oltrepassò il Ticino, in pratica lo fecero entrando in Piemonte solo il 30 aprile.

Il maresciallo Ferencz Gyulaj, comandante della 2ª Armata austriaca, pensava infatti che il miglior modo per condurre la guerra fosse quello di attendere gli altri corpi d'armata previsti in arrivo dall’Austria e solo allora iniziare l'offensiva. Vienna tuttavia insisteva per una condotta più energica.

Ferencz Gyulaj, comandante della 2ª Armata austriaca ►

Così il giorno 20 maggio 1859 il comandante Gyulaj ordinò al 5º Corpo di stanza a Vaccarizza, località vicino a Linarolo, in pratica nell’area della confluenza del Ticino nel Po, di muoversi puntando a sud oltrepassando il Ticino e il Po, per occupare Casteggio e quindi proseguire per Voghera così da scoprire le intenzioni del nemico.

Le truppe austriache nella tarda mattinata del 20 Maggio giunsero a Casteggio che trovarono sgombra nonostante notizie contrarie.

Sebbene attaccate sul fianco dalla cavalleria piemontese, gli austriaci occuparono Montebello e una brigata si spinse più avanti, fino a Genestrello a 6 km da Voghera.

A questo punto, intorno alle 14, il comandante del 5º Corpo austriaco, Feldmaresciallo Luogotenente Conte Stadion, ordinò a tutte le truppe di sostare nelle posizioni raggiunte, benché le unità fossero mal dispiegate e senza possibilità di comunicazione fra loro.

A Voghera si trovava il comandante della 1ª divisione del 1º Corpo francese, il generale Élie Frédéric Forey.

Costui, poco dopo le ore 14 sempre del 20 Maggio 1859, sostenuto da alcuni squadroni di cavalleria piemontesi, attaccò gli austriaci a Genestrello costringendoli alla ritirata.

.jpg) Intanto i rinforzi austriaci

di Stadion erano giunti a Montebello. Anche qui l'azione energica dei

francesi, unita ad una maggiore abilità tattica rispetto a quella del nemico,

ebbe ragione sulle truppe austriache stanche e disorientate; alcune delle

quali, cavalleria e artiglieria, quasi non parteciparono all'azione.

Intanto i rinforzi austriaci

di Stadion erano giunti a Montebello. Anche qui l'azione energica dei

francesi, unita ad una maggiore abilità tattica rispetto a quella del nemico,

ebbe ragione sulle truppe austriache stanche e disorientate; alcune delle

quali, cavalleria e artiglieria, quasi non parteciparono all'azione.

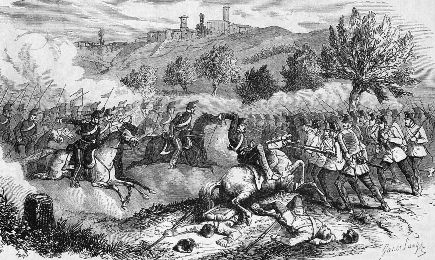

Nella battaglia di Montebello la prima prova che l'esercito austriaco affrontò non fu brillante, mentre la fanteria francese dimostrò uno slancio ammirevole così come la cavalleria piemontese.

La battaglia di Montebello ►

▼

Le perdite furono di 92 morti, 529 feriti e 69 prigionieri da parte francese; 17 morti, 31 feriti e 3 dispersi da parte piemontese. Quanto agli austriaci, essi lamentarono 331 morti, 785 feriti e 307 dispersi o prigionieri.

A seguito di questa battaglia, i piemontesi, si distinsero talmente che venne istituito un nuovo reggimento di cavalleria, che ancora oggi è attivo, con il nome Lancieri di Montebello, unico reggimento che ha preso il nome da una battaglia.

Con il Decreto Rattazzi del 1859 Montebello passò sotto la Provincia di Pavia e in ricordo della Battaglia di Montebello, con Decreto del presidente della Repubblica n°. 145 del 21 gennaio 1958 il comune di Montebello ricevette la nuova denominazione di "Montebello della Battaglia".

Le battaglie che si susseguirono nel corso della guerra furono numerose e sanguinose fra cui Palestro e Magenta.

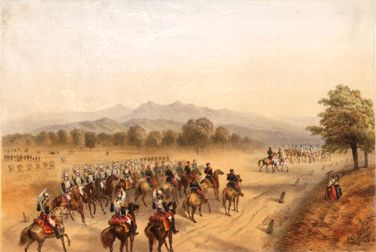

Ai combattimenti parteciparono anche reparti di volontari, come i Cacciatori delle Alpi comandati da Giuseppe Garibaldi, distintisi in particolare a San Fermo della Battaglia e nella liberazione di Como.

◄Giuseppe Garibaldi

I suoi Cacciatori delle Alpi ►

Il destino della seconda guerra d’indipendenza fu deciso nel giugno del 1859, dalle battaglie di Solferino e San Martino dove i caduti su entrambi i fronti furono decine di migliaia e la vittoria favorì i franco-piemontesi.

Milano era già stata liberata e Napoleone III decise di fermarsi ai confini della Lombardia, lasciando il Triveneto agli Austriaci.

Napoleone III di Francia e Francesco Giuseppe I d'Austria, l’11 Luglio 1859, firmarono l’armistizio a Villafranca di Verona.

Il 12 Luglio anche il re di Sardegna Vittorio Emanuele II pose la propria firma e lo stesso accordo fu ratificato dalla Pace di Zurigo del novembre 1859.

L'incontro dell'imperatore Napoleone III con

Francesco Giuseppe I d'Austria alle porte di

Villafranca di Verona ►

Tale evento causò le dimissioni del presidente del Consiglio piemontese Cavour che lo ritenne una violazione del trattato di alleanza sardo-francese firmato il 21 luglio 1858 a Plombières e che prevedeva infatti la cessione al Piemonte dell'intero Lombardo-Veneto diversamente dai termini dell'armistizio che disposero la cessione della sola Lombardia.

Ebbe così termine, fra gioie e delusioni la seconda guerra d'indipendenza.

![]()

La cittadinanza pavese dispose per la realizzazione di un monumento dedicato agli studenti dell’Università di Pavia, caduti durante la Seconda Guerra d’Indipendenza del 1859, e posto nel cortile dei Caduti dell’Università stessa.

![]()